みなさんは、化粧品と医薬部外品(薬用化粧品)の違いについて考えたことはありますか?

なんとなく医薬部外品の方が良さそう……といったイメージをお持ちではないでしょうか?

結論からいうと、化粧品、医薬部外品(薬用化粧品)どちらかが優れているとは言い切れません。

ですが、効果が保証されているという点で、医薬部外品の方が消費者にとってわかりやすいという事実はあります。

今回は、化粧品、医薬部外品はそもそもどういう定義で成り立っているのか、また両者の違いについて解説していきます。

法律で決められていること

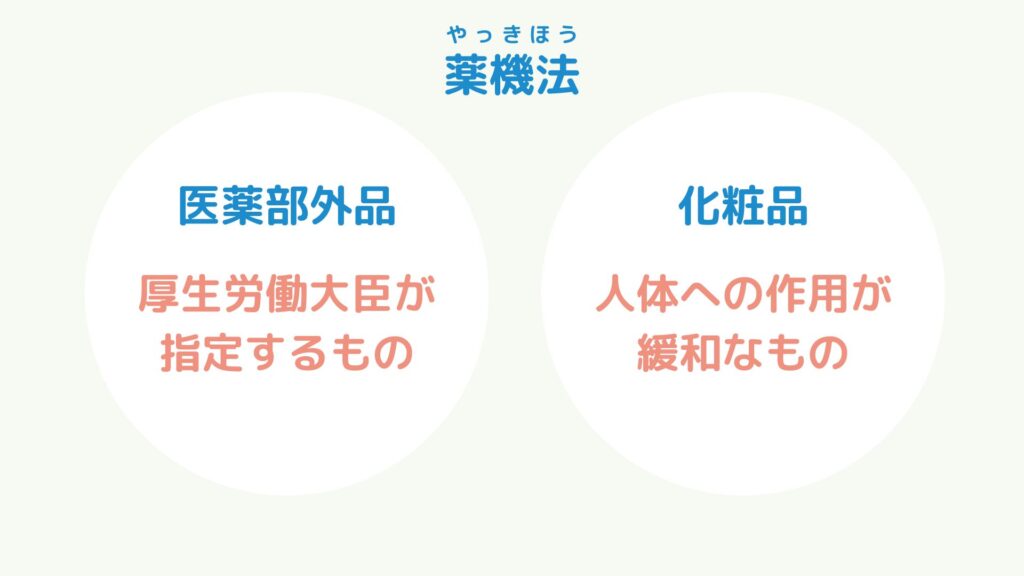

化粧品、医薬部外品(薬用化粧品)を定義する医薬品医療機器等法(略して薬機法)という法律があります。

法律の言葉は難しいので、一言で表すと以下の図のようになります。

化粧品は、人体への作用が穏やかと定義されているので、医薬品のような強い効果のあるものは化粧品として認められません。

強い効果というのは、「シミやシワを消す」「アトピーを治す」「ニキビを治す」といった表現です。

一方で医薬部外品は、有効成分の効果について、厚生労働省へ書類を提出し、承認される必要があります。

つまり、特定の効果があることを、国が認めているというわけです。

ちなみに、医薬部外品には歯磨き粉、入浴剤など化粧品以外の製品もあり、医薬部外品である化粧品は薬用化粧品とよばれることもあります。

広告で表現できる表現

化粧品の広告やパッケージを読んだとき、「なんだかフワっとした表現でどれも同じように見えるな……」

といった感想をもったことはありませんか?

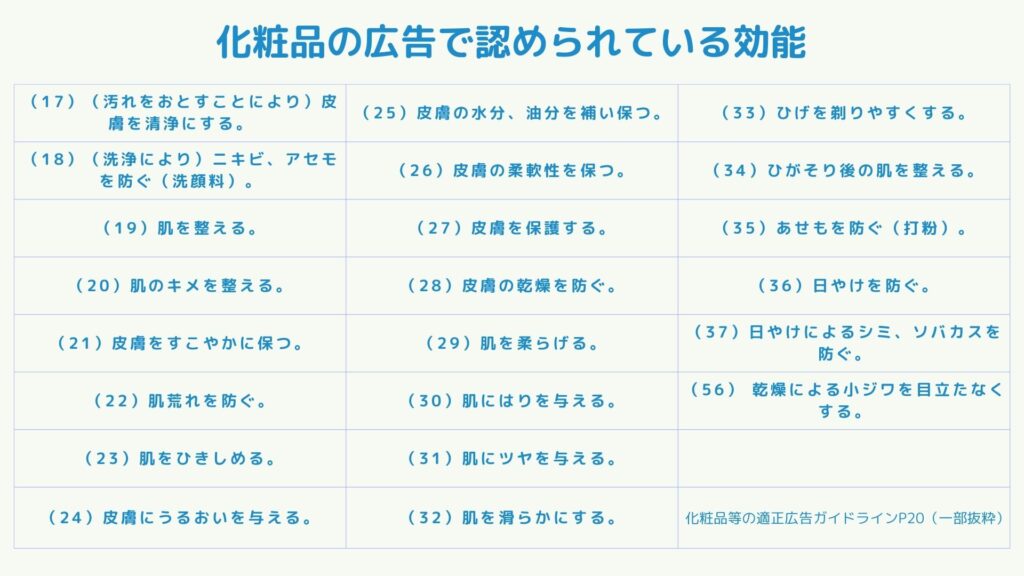

なぜ似たような表現に見えるかというと、宣伝、広告において表現できる効能がガイドラインで決められているからです。

*ガイドライン=法律を守るために決められた指針やルールのこと

肌に作用するもので認められている効能は、ガイドラインより下記の通りとなります。

化粧品の広告や宣伝においては、上記の内容を逸脱しない範囲で表現しなければなりません。

化粧品の宣伝て似たような文言が多いと思ってたけど、表現できる効能が決められているからなんだね。

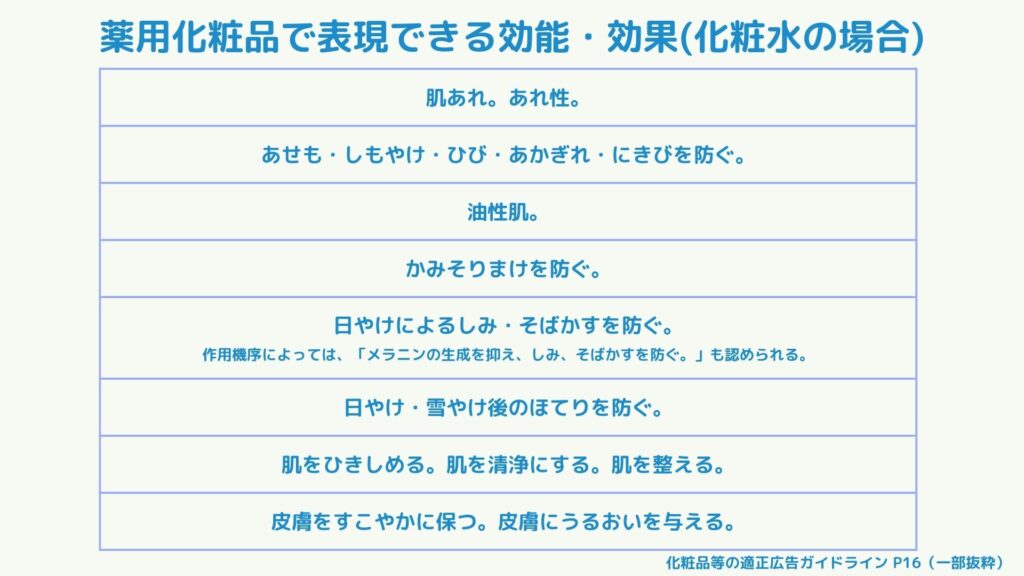

医薬部外品(薬用化粧品)については、化粧品の効能に加えて、厚生労働省に承認された効果も合わせて宣伝できる点が、一般化粧品との違いとなります。

例えば、薬用化粧品の化粧水で表現できる効能・効果の例は以下の通りです。

このほかにも、「シワ改善」効果が認められている成分(純粋レチノールやニールワン等)があり、化粧品会社独自で取得している効果もあります。

ちなみに、「美白」という表現が認められているのは医薬部外品だけです。

美白という表現を使用する場合、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」もしくは「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」を合わせて表記するようルールが定められています。

化粧品パッケージで「美白 *メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」の注意書きを見たことがある!きちんとルールを守って表現しているってことなんだね。

成分表示におけるルール

一般化粧品に関しては、国や行政の審査なく製造できるため、医薬部外品より製造においてのハードルが下がります。

その分、化粧品に配合されている成分は全て、配合量の多い順に記載するよう薬機法で義務付けられています。

(1%以下は順不同です)

敏感肌で自分に合わない成分がわかっているひとは、化粧品のパッケージを見れば判断できるってことだね!

医薬部外品は全成分を記載するルールはありませんが、化粧品工業会の自主基準に基づき、全成分表示している場合が多いです。

有効成分について

まず大前提として、有効成分という概念が存在するのは医薬部外品だけです。

厚生労働省に特定の効果があると認められた成分を有効成分としており、一般化粧品には当てはまりません。

また、有効成分は決められた濃度の範囲内で配合しなければならないため、医薬部外品の有効成分濃度に関してはある程度の予測がつきます。

一方で、一般化粧品は配合量の多い順に成分が記載されていますが、どれくらいの濃度で配合されているかはわかりません。

自分が期待する成分がごく微量の場合もあれば、逆に高濃度配合されている場合もあるのです。

まとめ

両者の違いについて表にまとめたので参考にして下さいね。

| 化粧品 | 医薬部外品(薬用化粧品) | |

| 効果(広告表現において) | 効能効果範囲表に記載されている範囲を超えないように広告する 例)美白という言葉は 表現できない | 厚生労働大臣に認められた効果の範囲で広告可能 例)美白が表現できる |

| 有効成分 | 製品全体で効果を発揮するもので、 有効成分という概念がない | 厚生労働大臣が指定するもの |

| 成分濃度 | どれくらいの濃度で配合されているかまではわからない | 有効成分がどれくらいの濃度で配合されているか決められている |

| 成分表示 | ・全成分を表示しなければ ならない(薬機法) ・成分を配合量が多い順に 記載しなければならない (1%以下は順不同) | ・*自主基準に基づき 全成分表示されているものが多い ・有効成分がわかるように記載し、それ以外は順不同で記載 |

結局どっちがいいの?と聞かれると、結論、自分がどんな効果を得たいかによると思います。

医薬部外品で認められている有効成分以外にも、世の中に美容成分はたくさんあります。

美容成分は、化粧品会社の長年の研究によって発見されたものもあり、医薬部外品にない効果を得ることもできるはずです。

広告においては法律の縛りがあるので、効果をはっきりさせることはできませんが、化粧品成分を調べて効能効果を知ることで、この成分を使いたい!と思う成分に出会えるはずです。

大切なのは、配合されている成分が、どんな効果があるのかを自分で判断できるようになることだと思います。

参考文献

都賀谷京子>化粧品および薬用化粧品にまつわる法規制>日本香粧品学会誌>2018年42巻3号 p.162~171

日本化粧品工業会>化粧品等の適正広告ガイドライン

日本化粧品工業会>医薬部外品の成分表示の趣旨説明

コメント